зҜ®зҪ‘еҶ·еҫ…жӣҫеҮЎеҚҡеј•дј—жҖ’пјҡдёӯеӣҪиөӣйӣ¶зҷ»еңәпјҢдәәжғ…дёҺе•ҶдёҡеӨұиЎЎ

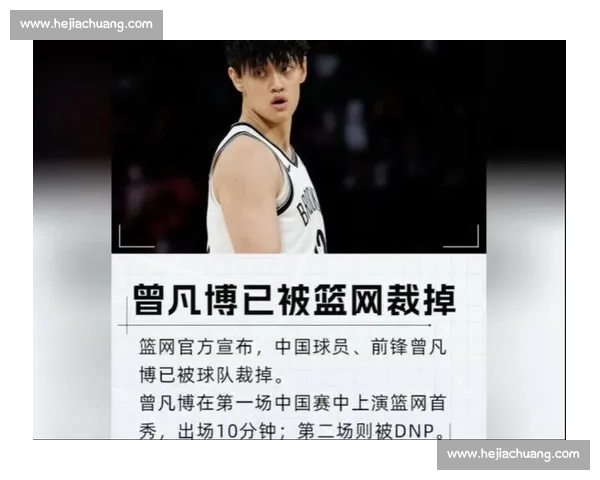

еҪ“еёғйІҒе…Ӣжһ—зҜ®зҪ‘д»Ҙ 111-109 з»қжқҖеӨӘйҳізҡ„ж¬ўе‘јеЈ°еңЁжҫій—ЁдҪ“иӮІйҰҶзҹӯжҡӮе“Қиө·еҗҺпјҢ1.8 дёҮеҗҚзҺ°еңәи§Ӯдј—зҡ„еӨұжңӣжғ…з»ӘеҫҲеҝ«ж·№жІЎдәҶиөӣеңә вҖ”вҖ” дёӯеӣҪзҗғе‘ҳжӣҫеҮЎеҚҡеңЁж•ҙеңәжҜ”иөӣдёӯжһҜеқҗжӣҝиЎҘеёӯпјҢеҲ«иҜҙ常规иҪ®жҚўж—¶й—ҙпјҢе°ұиҝһеҲҶе·®иғ¶зқҖзҡ„жң«иҠӮе’Ңиғңиҙҹе·Іе®ҡзҡ„еһғеңҫж—¶й—ҙпјҢйғҪжңӘиғҪиҺ·еҫ—е“ӘжҖ• 1 з§’й’ҹзҡ„еҮәеңәжңәдјҡгҖӮиҝҷеңәиў«зҗғиҝ·еҜ„дәҲеҺҡжңӣзҡ„ "дёӯеӣҪд№ӢеӨң" иөӣдәӢпјҢжңҖз»Ҳеӣ зҜ®зҪ‘зҡ„ж“ҚдҪңжІҰдёәдәүи®®з„ҰзӮ№пјҢ"дёҚжҮӮдәәжғ…дё–ж•…" зҡ„жҢҮиҙЈеЈ°еңЁиөӣеҗҺеёӯеҚ·зӨҫдәӨе№іеҸ°гҖӮ

дәӢ件зҡ„еҸ‘й…ө并йқһеҒ¶з„¶гҖӮеңЁжӯӨеүҚзҡ„дёӯеӣҪиөӣйҰ–жҲҳдёӯпјҢжӣҫеҮЎеҚҡиҷҪиҺ·еҫ— 10 еҲҶ 06 з§’зҡ„еҮәеңәж—¶й—ҙпјҢеҚҙйҷ·е…ҘдәҶе°ҙе°¬зҡ„ "йҡҗеҪўдәә" еӣ°еўғгҖӮж•ҷз»ғз»„е°Ҷд»–еӣәе®ҡеңЁеә•и§’дҪҚзҪ®пјҢйҳҹеҸӢе…ЁзЁӢеҮ д№ҺдёҚз»ҷд»–дј зҗғпјҢиҝӣж”»з«Ҝйӣ¶еҮәжүӢзҡ„д»–д»…з•ҷдёӢ 1 ж¬ЎжҠўж–ӯе’Ң 3 ж¬ЎзҠҜ规зҡ„е°ҙе°¬ж•°жҚ®гҖӮжӣҙд»Өдәәж— еҘҲзҡ„жҳҜпјҢ常规时й—ҙз»“жқҹеүҚ 4.6 з§’пјҢд»–еӣ йҳІе®ҲеҶ’еӨұеҜ№е·ҙзү№еӢ’зҠҜ规пјҢзӣҙжҺҘйҖҒеҜ№жүӢзҪҡзҗғе°ҶжҜ”иөӣжӢ–е…ҘеҠ ж—¶пјҢиҝҷжҲҗдёәж•ҷз»ғ组第дәҢеңәйӣӘи—Ҹд»–зҡ„ "зҗҶз”ұ" д№ӢдёҖгҖӮдҪҶзҗғиҝ·е№¶дёҚд№°иҙҰпјҡ"е“ӘжҖ•з»ҷ 1 еҲҶй’ҹиҜҒжҳҺжңәдјҡпјҢд№ҹжҜ”и®©д№°зҘЁж”ҜжҢҒд»–зҡ„и§Ӯдј—з©әзӯүејәгҖӮ"

pp电子,pp电子网站,pp电子游戏平台,PP电子官方地址入口,www.pp.comзҜ®зҪ‘зҡ„ж“ҚдҪңд№ӢжүҖд»Ҙеј•еҸ‘дј—жҖ’пјҢж ёеҝғеңЁдәҺе…¶е•Ҷдёҡз®—и®ЎдёҺзҗғиҝ·жңҹеҫ…зҡ„дёҘйҮҚиғҢзҰ»гҖӮжӯӨж¬Ў NBA еӯЈеүҚиөӣж—¶йҡ”е…ӯе№ҙйҮҚиҝ”дёӯеӣҪпјҢзҜ®зҪ‘иғҪеҗёеј•й—ЁзҘЁдёҖзҘЁйҡҫжұӮгҖҒзҘЁд»·ж°ҙж¶ЁиҲ№й«ҳпјҢеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠжәҗдәҺжӣҫеҮЎеҚҡзҡ„еҸ·еҸ¬еҠӣгҖӮзҺ°еңәйҡҸеӨ„еҸҜи§Ғзҡ„ "жӣҫеҮЎеҚҡеҠ жІ№" жүӢзүҢпјҢд»ҘеҸҠжҜ”иөӣдёӯж•°ж¬Ўе“ҚеҪ»еңәйҰҶзҡ„ "дёҠжӣҫеҮЎеҚҡ" е‘јеЈ°пјҢйғҪеҚ°иҜҒзқҖзҗғиҝ·зҡ„жғ…ж„ҹиҜүжұӮгҖӮдҪҶзҜ®зҪ‘дёҖиҫ№еҖҹеҠ©дёӯеӣҪзҗғе‘ҳзҡ„жөҒйҮҸ收еүІеёӮеңәзәўеҲ©пјҢдёҖиҫ№еңЁиөӣдәӢдёӯеҜ№е…¶йҮҮеҸ– "еҶ·еӨ„зҗҶ"пјҢиҝҷз§Қ "жҠҠдёӯеӣҪйқўеӯ”еҪ“зҘЁжҲҝеҗүзҘҘзү©" зҡ„еҒҡжі•пјҢиў«зҹҘеҗҚиҜ„и®әе‘ҳиӢҸзҫӨз—ӣжү№дёәеҜ№зҗғиҝ·жғ…ж„ҹзҡ„жј и§ҶгҖӮжӣҙе…·и®ҪеҲәж„Ҹе‘ізҡ„жҳҜпјҢзҺ°еңәй•ңеӨҙеӨҡж¬Ўжү«еҲ°еҚҺдәәиҖҒжқҝи”ЎеҙҮдҝЎпјҢе…¶йқўжІүдјјж°ҙзҡ„иЎЁжғ…пјҢжҒ°дјјиө„жң¬дёҺдҪ“иӮІдәәжғ…зҡ„еҫ®еҰҷеҶҷз…§гҖӮ

зҜ®зҪ‘ж–№йқўзҡ„ "еҗҲзҗҶжҖ§и§ЈйҮҠ" еҗҢж ·з«ҷдёҚдҪҸи„ҡгҖӮж•ҷз»ғз»„з§°жӣҫеҮЎеҚҡйңҖиҜҒжҳҺиҮӘе·ұпјҢдё”зҗғйҳҹй”Ӣзәҝз«һдәүжҝҖзғҲпјҢдҪҶдәӢе®һжҳҜпјҢйҰ–жҲҳиЎЁзҺ°еҗҢж ·е№іе№ізҡ„е…¶д»–иҫ№зјҳзҗғе‘ҳпјҲеҰӮи’ӮзұігҖҒжҖҖзү№й»‘еҫ·зӯүпјүеқҮиҺ·еҫ—зҷ»еңәжңәдјҡпјҢе”ҜзӢ¬жӣҫеҮЎеҚҡжҲҗдёә 18 дәәеҗҚеҚ•дёӯе”ҜдёҖе…ЁзЁӢеқҗеҶ·жқҝеҮізҡ„зҗғе‘ҳгҖӮжүҖи°“зҡ„ "з«һдәүжҝҖзғҲ" иғҢеҗҺпјҢжҳҜжӣҫеҮЎеҚҡ Exhibit 10 еҗҲеҗҢзҡ„е…ҲеӨ©еҠЈеҠҝ вҖ”вҖ” иҝҷз§ҚйқһдҝқйҡңжҖ§и®ӯз»ғиҗҘеҗҲеҗҢеҮ д№Һе°Ҷд»–й’үеңЁзҗғйҳҹиҫ№зјҳпјҢе·Ҙиө„дёҚи®Ўе…Ҙе·Ҙиө„еёҪпјҢзҗғйҳҹеҸҜйҡҸж—¶иЈҒжҺүпјҢеҮәеңәдјҳе…Ҳзә§иҝңдҪҺдәҺеҸҢеҗ‘еҗҲеҗҢзҗғе‘ҳгҖӮжңүеҶ…йғЁдәәеЈ«йҖҸйңІпјҢзҜ®зҪ‘жҲ–и®ёеёҢжңӣд»–е…ҲеҺ»еҸ‘еұ•иҒ”зӣҹзЈЁз»ғпјҢдҪҶйҖүжӢ©еңЁдёӯеӣҪиөӣиҝҷж ·зҡ„зү№ж®ҠеңәеҗҲеҪ»еә•йӣӘи—ҸпјҢж— з–‘жҡҙйңІдәҶе…¶е•Ҷдёҡдјҳе…Ҳзҡ„зҹӯи§ҶжҖқз»ҙгҖӮ

иҝҷеңәйЈҺжіўж—©е·Іи¶…и¶Ҡзҗғе‘ҳдёӘдәәе‘Ҫиҝҗзҡ„и®Ёи®әпјҢзӣҙжҢҮиҒҢдёҡдҪ“иӮІдёӯе•ҶдёҡдёҺдәәжғ…зҡ„е№іиЎЎйҡҫйўҳгҖӮд»Һе§ҡжҳҺеҲ°жҳ“е»әиҒ”пјҢдёӯеӣҪзҗғиҝ·еҜ№ NBA зҡ„е…іжіЁе§Ӣз»ҲеёҰзқҖеҜ№жң¬еңҹзҗғе‘ҳжҲҗй•ҝзҡ„жңҹеҫ…пјҢиҝҷз§Қжғ…ж„ҹиҒ”з»“жӯЈжҳҜ NBA ејҖжӢ“дёӯеӣҪеёӮеңәзҡ„ж ёеҝғеҹәзЎҖгҖӮзҜ®зҪ‘жң¬еҸҜеҖҹжӯӨжңәдјҡе®һзҺ°еҸҢиөўпјҡж—ўи®©жӣҫеҮЎеҚҡеңЁдё»еңәзҗғиҝ·йқўеүҚеұ•зҺ°иҝӣжӯҘпјҢеҸҲе·©еӣәе“ҒзүҢеҘҪж„ҹеәҰгҖӮдҪҶ他们еҚҙйҖүжӢ©дәҶжңҖзІ—жҡҙзҡ„ж–№ејҸ вҖ”вҖ” з”ЁдёӯеӣҪзҗғе‘ҳзҡ„жөҒйҮҸеј•жөҒпјҢеҶҚз”ЁеҶ·жқҝеҮіеӣһеә”жңҹеҫ…гҖӮиҝҷз§Қж“ҚдҪңдёҚд»…дјӨе®ідәҶзҗғиҝ·ж„ҹжғ…пјҢжӣҙеҠЁж‘ҮдәҶе•ҶдёҡдҝЎд»»зҡ„ж №еҹәпјҡеҪ“ "жөҒйҮҸеҸҳзҺ°" еҮҢй©ҫдәҺдҪ“иӮІзІҫзҘһд№ӢдёҠпјҢжүҖи°“зҡ„еёӮеңәиҜҡж„ҸдҫҝжҲҗдәҶз©әеӨҙж”ҜзҘЁгҖӮ

еҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢжӣҫеҮЎеҚҡжң¬дәәзҡ„жҖҒеәҰе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒе№іе’ҢгҖӮд»–еңЁйҮҮи®ҝдёӯиЎЁзӨәзҗҶи§Јж•ҷз»ғз»„зҡ„иҪ®иҪ¬е®үжҺ’пјҢеқҰиЁҖиҮӘе·ұд»ҚеңЁйҖӮеә” NBA иҠӮеҘҸпјҢзҸҚжғңи®ӯз»ғиҗҘзҡ„жҜҸж®өз»ҸеҺҶпјҢ并жңӘеӣ еқҗеҶ·жқҝеҮідә§з”ҹиҙҹйқўжғ…з»ӘгҖӮиҝҷдҪҚеңЁ CBA еңәеқҮиғҪиҙЎзҢ® 21.6 еҲҶгҖҒдёүеҲҶе‘ҪдёӯзҺҮ 55.3% зҡ„ж–°жҳҹпјҢжё…жҘҡең°зҹҘйҒ“ NBA д№Ӣи·Ҝзҡ„иү°йҡҫгҖӮдҪҶзҗғиҝ·зҡ„ж„ӨжҖ’жҒ°жҒ°еңЁдәҺпјҡеҰӮжһңиҝһиҜҒжҳҺиҮӘе·ұзҡ„жңәдјҡйғҪиў«еүҘеӨәпјҢжҪңеҠӣеҸҲеҰӮдҪ•е…‘зҺ°пјҹ

зҜ®зҪ‘зҡ„дәүи®®ж“ҚдҪңз»ҷ NBA дёӯеӣҪеёӮеңәж•Іе“ҚдәҶиӯҰй’ҹгҖӮдёӯеӣҪиөӣд»ҺжқҘдёҚжӯўжҳҜдёҖеңәжҜ”иөӣпјҢжӣҙжҳҜиҒ”зӣҹдёҺдёӯеӣҪзҗғиҝ·зҡ„жғ…ж„ҹзәҪеёҰгҖӮеҪ“е№ҙеӣҪзҺӢйҳҹеңЁзұ»дјјеңәеҗҲеұ•зҺ°зҡ„дәәжғ…е‘ідёҺе•Ҷдёҡжҷәж…§пјҢжҒ°жҒ°жҳҜзҜ®зҪ‘жүҖзјәеӨұзҡ„гҖӮеҪ“зҗғйҳҹжҠҠзҗғе‘ҳеҪ“дҪңеҚ•зәҜзҡ„е•Ҷдёҡе·Ҙе…·пјҢеҝҪи§ҶдҪ“иӮІжңҖжң¬зңҹзҡ„е°ҠйҮҚдёҺеҢ…е®№пјҢжңҖз»ҲеӨұеҺ»зҡ„е°ҶдёҚд»…жҳҜзҹӯжңҹеҸЈзў‘пјҢжӣҙжҳҜй•ҝжңҹж·ұиҖ•еёӮеңәзҡ„еҸҜиғҪгҖӮеҜ№дәҺжӣҫеҮЎеҚҡиҖҢиЁҖпјҢиҝҷеңәеҶ·йҒҮжҲ–и®ёжҳҜжҲҗй•ҝзҡ„еҝ…дҝ®иҜҫпјӣдҪҶеҜ№дәҺзҜ®зҪ‘е’Ң NBA жқҘиҜҙпјҢеҰӮдҪ•е№іиЎЎе•ҶдёҡеҲ©зӣҠдёҺдәәж–Үе…іжҖҖпјҢжүҚжҳҜжӣҙдәҹеҫ…и§Јзӯ”зҡ„иҖғйўҳгҖӮ

еҸ‘иЎЁиҜ„и®ә